Page 153 - 오산문화총서 8집

P. 153

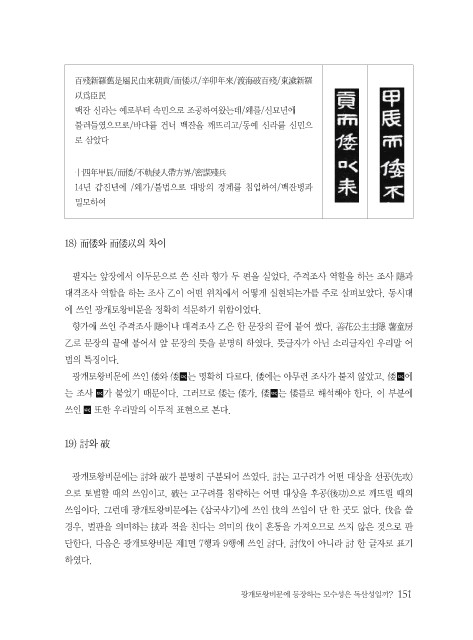

百殘新羅舊是屬民由來朝貢/而倭以/辛卯年來/渡海破百殘/東濊新羅

以爲臣民

백잔 신라는 예로부터 속민으로 조공하여왔는데/왜를/신묘년에

불러들였으므로/바다를 건너 백잔을 깨뜨리고/동예 신라를 신민으

로 삼았다

十四年甲辰/而倭/不軌侵入帶方界/密謀殘兵

14년 갑진년에 /왜가/불법으로 대방의 경계를 침입하여/백잔병과

밀모하여

18) 而倭와 而倭以의 차이

필자는 앞장에서 이두문으로 쓴 신라 향가 두 편을 실었다. 주격조사 역할을 하는 조사 隱과

대격조사 역할을 하는 조사 乙이 어떤 위치에서 어떻게 실현되는가를 주로 살펴보았다. 동시대

에 쓰인 광개토왕비문을 정확히 석문하기 위함이었다.

향가에 쓰인 주격조사 隱이나 대격조사 乙은 한 문장의 끝에 붙여 썼다. 善花公主主隱 薯童房

乙로 문장의 끝에 붙어서 앞 문장의 뜻을 분명히 하였다. 뜻글자가 아닌 소리글자인 우리말 어

법의 특징이다.

광개토왕비문에 쓰인 倭와 倭 는 명확히 다르다. 倭에는 아무런 조사가 붙지 않았고, 倭 에

는 조사 가 붙었기 때문이다. 그러므로 倭는 倭가, 倭 는 倭를로 해석해야 한다. 이 부분에

쓰인 또한 우리말의 이두적 표현으로 본다.

19) 討와 破

광개토왕비문에는 討와 破가 분명히 구분되어 쓰였다. 討는 고구려가 어떤 대상을 선공(先攻)

으로 토벌할 때의 쓰임이고, 破는 고구려를 침략하는 어떤 대상을 후공(後功)으로 깨뜨릴 때의

쓰임이다. 그런데 광개토왕비문에는 《삼국사기》에 쓰인 伐의 쓰임이 단 한 곳도 없다. 伐을 쓸

경우, 벌판을 의미하는 拔과 적을 친다는 의미의 伐이 혼동을 가져오므로 쓰지 않은 것으로 판

단한다. 다음은 광개토왕비문 제1면 7행과 9행에 쓰인 討다. 討伐이 아니라 討 한 글자로 표기

하였다.

광개토왕비문에 등장하는 모수성은 독산성일까? 151