Page 143 - 오산문화총서 8집

P. 143

로 추측하지만 그러한 본격적인 이두를 이 시대의 자료에서는 찾을 수가 없다. 이 시대의 이두

는 이와는 다른 안목으로 이두의 발생단계를 추구하는 자세를 가지고 임해야만 파악할 수 있다.

고구려의 이두를 이해하기 위하여서는 이두의 개념을 명확히 하여야 한다. 필자는 吏讀의 定

義를 ‘實用文에 쓰이는 우리말의 요소’라고 하였고 이 요소는 다시 두 가지로 나누어 볼 수 있다

고 하여 왔다. 하나는 語順이고 다른 하나는 形態이다. 語順은 漢字로 쓰여 진 그 문장의 어순이

우리말의 어순으로 되어 있거나 한문의 어순과 우리말의 어순이 섞여 쓰이는 것이고 形態는 그

문장 안에 우리말을 나타내는 문법형태가 쓰였거나 우리말의 문법적 영향을 받은 형태가 쓰인

것을 말한다.

고구려의 이두 자료는 廣開土大王碑文(광개토대왕비문), 平壤城壁刻書(평양성벽각서) 4점,

瑞鳳塚銀盒杅銘(서봉총은합우명) 정도이다. 이들은 본격적인 이두라고 하긴 어렵고 變體漢文

(변체한문), 俗漢文(속한문), 또는 初期的인 吏讀라고 불리는 것이다. 이들 자료에는 그 어순과

문법형태에서 후세의 이두에 나타나는 요소가 쓰이고 있다. 일례로 廣開土大王碑文에는 漢文의

어순으로서는 어색하고 우리말의 어순으로 보아야 그 문맥이 통하는 예들이 있다고 한다.」

이 논문에서 남풍현 교수는 ‘之’의 쓰임을 다음과 같이 기술하였다.

「李基文(1981)에서는 이 비문(광개토왕비)의 맨 끝에 나오는

‘其有違令賣者刑之 買人制令守墓之 / 令을 어기고 판 자는 형벌을 준다. 사들인 사람은 守墓

를 하도록 한다.’

에서 앞 구의 ‘刑之’에 나오는 之는 목적어로 中國 漢文에 어긋남이 없으나 뒤의 ‘守墓之’에 나

오는 之는 목적어로 볼 수 없으니 中國 漢文의 文法에 어긋나는 것이고 이는 신라의 예들과 같

이 문장의 終結形으로 볼 수밖에 없다고 하였다. 16)

之의 이러한 용법은 신라의 이두문에 그대로 계승되어 삼국시대 이후의 이두문에서 많은 용

례가 발견되고 있다. 한편 之의 이러한 용법은 일본의 古代 記錄들에도 나타난다. 日本 古事記

의 著者로 알려진 安萬侶의 墓誌文이 1970년대에 발견되었는데 거기에 다음과 같은 명문이 나

온다.

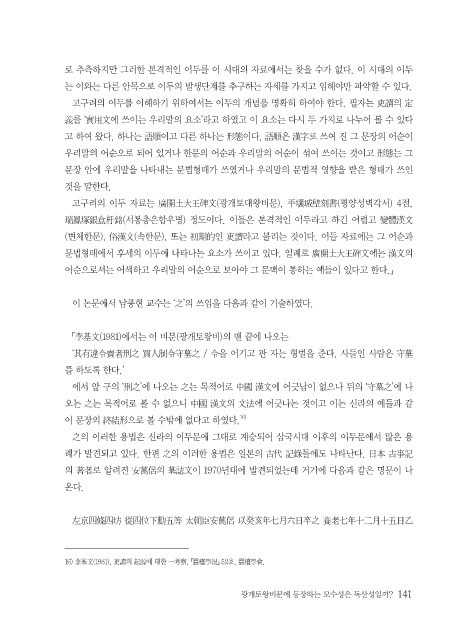

左京四條四坊 從四位下勳五等 太朝臣安萬侶 以癸亥年七月六日卒之 養老七年十二月十五日乙

16) 李基文(1981), 吏讀의 起源에 대한 一考察, 『震檀學報』 52호, 震檀學會.

광개토왕비문에 등장하는 모수성은 독산성일까? 141