Page 141 - 오산문화총서 8집

P. 141

제망매가에 우리말로 등장하는 조사는 ‘隱’이다. ‘나隱 갑니다란 말도 못하고 가버렸느냐’에 주

격조사로 쓰였다. 현대 국어에서 주격조사로 분류되는 ‘은(는)’이다. 이렇듯 신라 향가에서는 한

자 ‘隱’이 현대 우리말의 주격조사 ‘은(는)’으로 쓰였다.

2) 대격조사로 쓰인 乙(을,를)

신라 향가에는 우리말의 대격조사 ‘을(를)’이 쓰였다. 노래의 운율을 살리기 위해서 대격조사

12)

‘乙(을,를)’을 넣어 썼다.《삼국유사》에 실린 향가 서동요(薯童謠) 를 골랐다. 서동요의 풀이는

13)

고전시가강독(古典詩歌講讀) 에서 발췌하였다.

「서동요(薯童謠)의 서동은 본래 백제의 왕자였다고 한다. 그는 어려서 아비 없이 자라면서 고생

하였다. 그러다가 이 노래를 퍼뜨려 신라의 선화공주를 얻었다. 그 후 이들 부부는 고난 끝에 백

제의 왕과 왕후가 되었다고 한다. 이를 고맙게 생각한 그들은 익산에 미륵사를 지었다고 전한다.

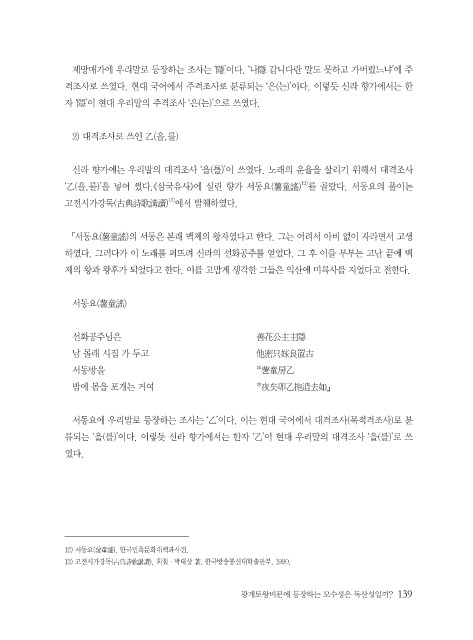

서동요(薯童謠)

선화공주님은 善花公主主隱

남 몰래 시집 가 두고 他密只嫁良置古

서동방을 *薯童房乙

밤에 몸을 포개는 거여 *夜矣卯乙抱遣去如」

서동요에 우리말로 등장하는 조사는 ‘乙’이다. 이는 현대 국어에서 대격조사(목적격조사)로 분

류되는 ‘을(를)’이다. 이렇듯 신라 향가에서는 한자 ‘乙’이 현대 우리말의 대격조사 ‘을(를)’로 쓰

였다.

12) 서동요(薯童謠), 한국민족문화대백과사전.

13) 고전시가강독(古典詩歌講讀), 최철·박태상 著, 한국방송통신대학출판부, 1990.

광개토왕비문에 등장하는 모수성은 독산성일까? 139