Page 86 - 오산학 연구 5집

P. 86

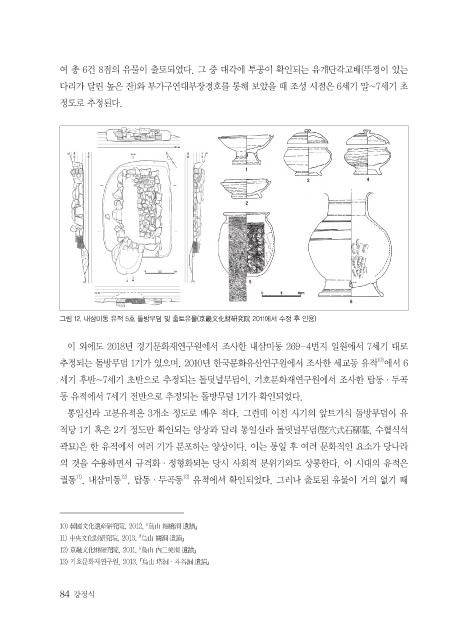

여 총 6건 8점의 유물이 출토되었다. 그 중 대각에 투공이 확인되는 유개단각고배(뚜껑이 있는

다리가 달린 높은 잔)와 부가구연대부장경호를 통해 보았을 때 조성 시점은 6세기 말~7세기 초

정도로 추정된다.

그림 12. 내삼미동 유적 5호 돌방무덤 및 출토유물(京畿文化財硏究院 2011에서 수정 후 인용)

이 외에도 2018년 경기문화재연구원에서 조사한 내삼미동 269-4번지 일원에서 7세기 대로

10)

추정되는 돌방무덤 1기가 있으며, 2010년 한국문화유산연구원에서 조사한 세교동 유적 에서 6

세기 후반~7세기 초반으로 추정되는 돌덧널무덤이, 기호문화재연구원에서 조사한 탑동·두곡

동 유적에서 7세기 전반으로 추정되는 돌방무덤 1기가 확인되었다.

통일신라 고분유적은 3개소 정도로 매우 적다. 그런데 이전 시기의 앞트기식 돌방무덤이 유

적당 1기 혹은 2기 정도만 확인되는 양상과 달리 통일신라 돌덧널무덤(竪穴式石槨墓, 수혈식석

곽묘)은 한 유적에서 여러 기가 분포하는 양상이다. 이는 통일 후 여러 문화적인 요소가 당나라

의 것을 수용하면서 규격화·정형화되는 당시 사회적 분위기와도 상통한다. 이 시대의 유적은

11)

13)

12)

궐동 , 내삼미동 , 탑동·두곡동 유적에서 확인되었다. 그러나 출토된 유물이 거의 없기 때

10) 韓國文化遺産硏究院, 2012, 『烏山 細橋洞 遺蹟』

11) 中央文化財硏究院, 2013, 『烏山 闕洞 遺蹟』

12) 京畿文化財硏究院, 2011, 『烏山 內三美洞 遺蹟』

13) 기호문화재연구원, 2013, 『烏山 塔洞·斗谷洞 遺蹟』

84 강정식