Page 83 - 오산문화총서 8집

P. 83

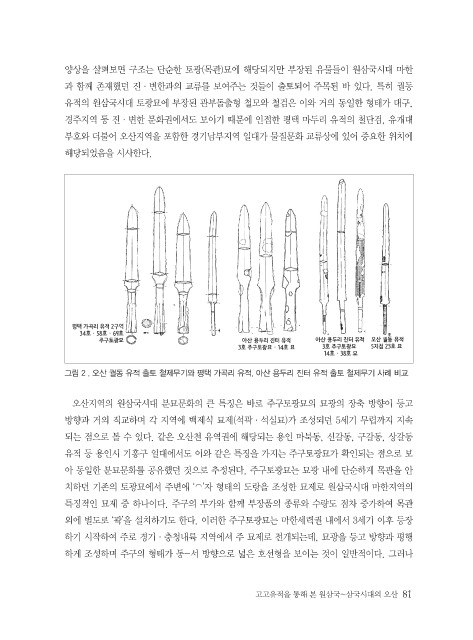

양상을 살펴보면 구조는 단순한 토광(목관)묘에 해당되지만 부장된 유물들이 원삼국시대 마한

과 함께 존재했던 진·변한과의 교류를 보여주는 것들이 출토되어 주목된 바 있다. 특히 궐동

유적의 원삼국시대 토광묘에 부장된 관부돌출형 철모와 철검은 이와 거의 동일한 형태가 대구,

경주지역 등 진·변한 문화권에서도 보이기 때문에 인접한 평택 마두리 유적의 철단검, 유개대

부호와 더불어 오산지역을 포함한 경기남부지역 일대가 물질문화 교류상에 있어 중요한 위치에

해당되었음을 시사한다.

그림 2 . 오산 궐동 유적 출토 철제무기와 평택 가곡리 유적, 아산 용두리 진터 유적 출토 철제무기 사례 비교

오산지역의 원삼국시대 분묘문화의 큰 특징은 바로 주구토광묘의 묘광의 장축 방향이 등고

방향과 거의 직교하며 각 지역에 백제식 묘제(석곽·석실묘)가 조성되던 5세기 무렵까지 지속

되는 점으로 볼 수 있다. 같은 오산천 유역권에 해당되는 용인 마북동, 신갈동, 구갈동, 상갈동

유적 등 용인시 기흥구 일대에서도 이와 같은 특징을 가지는 주구토광묘가 확인되는 점으로 보

아 동일한 분묘문화를 공유했던 것으로 추정된다. 주구토광묘는 묘광 내에 단순하게 목관을 안

치하던 기존의 토광묘에서 주변에 ‘⌒’자 형태의 도랑을 조성한 묘제로 원삼국시대 마한지역의

특징적인 묘제 중 하나이다. 주구의 부가와 함께 부장품의 종류와 수량도 점차 증가하여 목관

외에 별도로 ‘곽’을 설치하기도 한다. 이러한 주구토광묘는 마한세력권 내에서 3세기 이후 등장

하기 시작하여 주로 경기·충청내륙 지역에서 주 묘제로 전개되는데, 묘광을 등고 방향과 평행

하게 조성하며 주구의 형태가 동-서 방향으로 넓은 호선형을 보이는 것이 일반적이다. 그러나

고고유적을 통해 본 원삼국~삼국시대의 오산 81