Page 32 - 오산학 연구 6집

P. 32

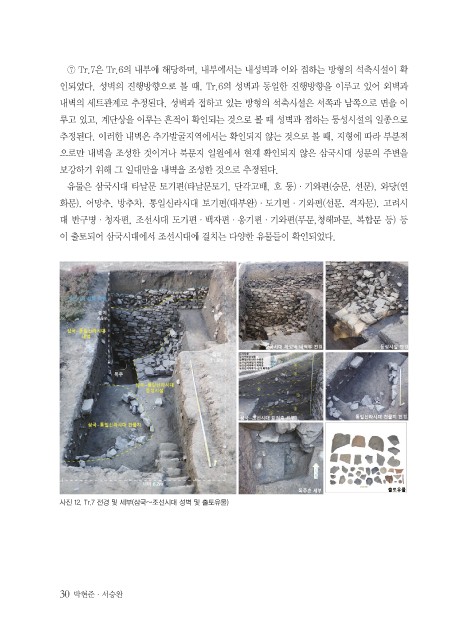

⑦ Tr.7은 Tr.6의 내부에 해당하며, 내부에서는 내성벽과 이와 접하는 방형의 석축시설이 확

인되었다. 성벽의 진행방향으로 볼 때, Tr.6의 성벽과 동일한 진행방향을 이루고 있어 외벽과

내벽의 세트관계로 추정된다. 성벽과 접하고 있는 방형의 석축시설은 서쪽과 남쪽으로 면을 이

루고 있고, 계단상을 이루는 흔적이 확인되는 것으로 볼 때 성벽과 접하는 등성시설의 일종으로

추정된다. 이러한 내벽은 추가발굴지역에서는 확인되지 않는 것으로 볼 때, 지형에 따라 부분적

으로만 내벽을 조성한 것이거나 북문지 일원에서 현재 확인되지 않은 삼국시대 성문의 주변을

보강하기 위해 그 일대만을 내벽을 조성한 것으로 추정된다.

유물은 삼국시대 타날문 토기편(타날문토기, 단각고배, 호 등)·기와편(승문, 선문), 와당(연

화문), 어망추, 방추차, 통일신라시대 토기편(대부완)·도기편·기와편(선문, 격자문), 고려시

대 반구병·청자편, 조선시대 도기편·백자편·옹기편·기와편(무문,청해파문, 복합문 등) 등

이 출토되어 삼국시대에서 조선시대에 걸치는 다양한 유물들이 확인되었다.

사진 12. Tr.7 전경 및 세부(삼국~조선시대 성벽 및 출토유물)

30 박현준·서승완