Page 37 - 오산학 연구 6집

P. 37

한편, 조선시대 성벽은 크게 전기(15~16세기)와 후기(17~19세기)로 구분되어 확인된다. 외벽

에서는 대체로 면석이 탈락되어 정확한 양상을 판단하기 어려운 상태이며, 부분적으로 확인되

는 양상으로 볼 때, 내부의 정비와 함께 삼국시대 성벽 상면에 점토를 채운 후, 석축성벽을 조

선시대 전기 및 후기에 걸쳐 조성하여 이용하였던 것으로 추정된다. 특히, 내부에서는 여장이나

내탁부가 계단상으로 조성되어 성벽을 지속적으로 이용하였던 것이 확인된다. 잔존양상은 여전

히 뚜렷하게 확인되지는 않았다. 이는 조선시대에 여러 차례에 걸친 수축에 이어 점차 폐성되는

과정에서 성벽의 외벽이 대다수 탈락되어 최종적으로 잔존양상이 좋지 않았던 것으로 추정된

다. 그러나, Tr.4와 Tr.5에서 확인되는 석축들의 양상으로 볼 때, 문지를 중심으로 동-서로 이

어지는 성벽의 잔존양상이 어느정도 남아있을 것으로 추정되며, 차후 예정되어 있는 발굴조사

를 통해 그 연결관계와 특징, 잔존양상에 대해 파악가능할 것으로 보인다.

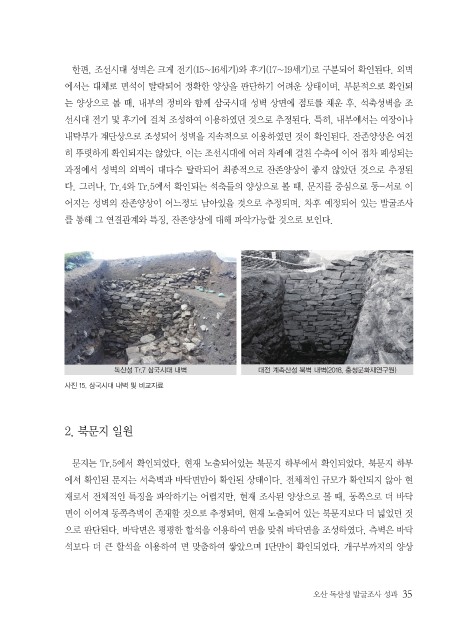

독산성 Tr.7 삼국시대 내벽 대전 계족산성 북벽 내벽(2018, 충청문화재연구원)

사진 15. 삼국시대 내벽 및 비교자료

2. 북문지 일원

문지는 Tr.5에서 확인되었다. 현재 노출되어있는 북문지 하부에서 확인되었다. 북문지 하부

에서 확인된 문지는 서측벽과 바닥면만이 확인된 상태이다. 전체적인 규모가 확인되지 않아 현

재로서 전체적인 특징을 파악하기는 어렵지만, 현재 조사된 양상으로 볼 때, 동쪽으로 더 바닥

면이 이어져 동쪽측벽이 존재할 것으로 추정되며, 현재 노출되어 있는 북문지보다 더 넓었던 것

으로 판단된다. 바닥면은 평평한 할석을 이용하여 면을 맞춰 바닥면을 조성하였다. 측벽은 바닥

석보다 더 큰 할석을 이용하여 면 맞춤하여 쌓았으며 1단만이 확인되었다. 개구부까지의 양상

오산 독산성 발굴조사 성과 35