Page 143 - 오산학 연구 6집

P. 143

니기 때문에 가해자가 명확히 보이지 않지만 피해자는 분명하다는 특징이 있다. 인종, 계급, 성

별, 인권, 노동, 장애 등에 관한 차별이나 기아, 빈곤, 정치적 탄압, 환경피해 등과 관련이 있는

폭력이다. 셋째, 문화적 폭력은 종교, 사상, 언어, 예술, 과학, 법, 대중 매체, 교육 등에 존재하

는 것으로, 직접적 폭력과 구조적 폭력을 정당화하는 역할을 한다(Galtung, 1996:19; 이재철,

2007:117; 고영은, 2015:708; 정주진, 2015:18-24; 정지수, 2019에서 재인용).

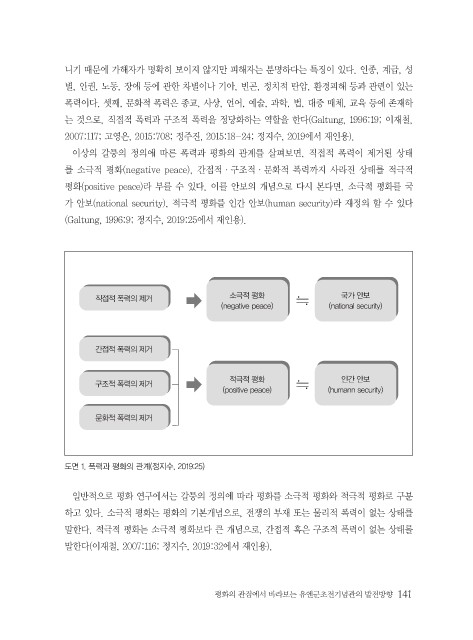

이상의 갈퉁의 정의에 따른 폭력과 평화의 관계를 살펴보면, 직접적 폭력이 제거된 상태

를 소극적 평화(negative peace), 간접적·구조적·문화적 폭력까지 사라진 상태를 적극적

평화(positive peace)라 부를 수 있다. 이를 안보의 개념으로 다시 본다면, 소극적 평화를 국

가 안보(national security), 적극적 평화를 인간 안보(human security)라 재정의 할 수 있다

(Galtung, 1996:9; 정지수, 2019:25에서 재인용).

직접적 폭력의 제거 소극적 평화 국가 안보

(negative peace) (national security)

간접적 폭력의 제거

적극적 평화 인간 안보

구조적 폭력의 제거

(positive peace) (humann security)

문화적 폭력의 제거

도면 1. 폭력과 평화의 관계(정지수, 2019:25)

일반적으로 평화 연구에서는 갈퉁의 정의에 따라 평화를 소극적 평화와 적극적 평화로 구분

하고 있다. 소극적 평화는 평화의 기본개념으로, 전쟁의 부재 또는 물리적 폭력이 없는 상태를

말한다. 적극적 평화는 소극적 평화보다 큰 개념으로, 간접적 혹은 구조적 폭력이 없는 상태를

말한다(이재철, 2007:116; 정지수, 2019:32에서 재인용).

평화의 관점에서 바라보는 유엔군초전기념관의 발전방향 141