Page 66 - 오산학 연구 4집

P. 66

앞서 각 건물지를 비교하면 독산성 1호 건물지는 이들 건물지와 형태적으로 유사했을 것으로

보이며, 용도 또한 동일했다고 판단된다. 이와 같은 건물지는 군포나 성랑으로 불리며, 산성 내

시설로 이용되었다. 성랑은 병사들의 숙소로 사용되는 건물을 말하며, 성곽을 축성할 때와 성곽

8)

을 지키는 병사들의 숙소가 필요하여 다른 건물들 보다 우선적으로 지어졌다고 알려져 있다.

성랑이 배치된 곳은 성문 주위나 정상부, 돌출부 등 경계하기 좋은 곳에 일정 간격을 두고 배치

되었으며, 城樓, 城閣 등으로 불린다. 또는 성 밖을 관찰하고 물자를 비축해 놓는 곳으로 보고되

9)

기도 한다. 이와 같은 성랑은 『조선왕조실록』에 모두 18건이 등장하며, 선조대를 비롯하여, 인

조, 숙종, 영조, 정조대에 등장한다. 즉 임진왜란 이후 본격적으로 건축되기 시작한 것이다. 대

부분 북한산성과 관련된 기사이다.

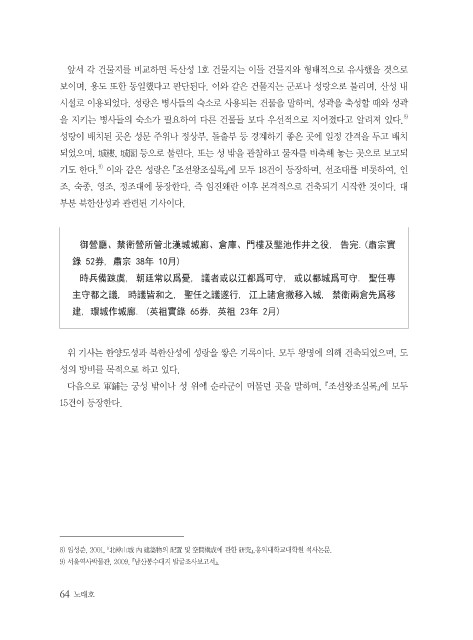

御營廳、禁衛營所管北漢城城廊、倉庫、門樓及鑿池作井之役, 告完.(肅宗實

錄 52券, 肅宗 38年 10月)

時兵備踈虞, 朝廷常以爲憂, 議者或以江都爲可守, 或以都城爲可守. 聖任專

主守都之議, 時議皆和之, 聖任之議遂行, 江上諸倉撤移入城, 禁衛兩倉先爲移

建, 環城作城廊. (英祖實錄 65券, 英祖 23年 2月)

위 기사는 한양도성과 북한산성에 성랑을 쌓은 기록이다. 모두 왕명에 의해 건축되었으며, 도

성의 방비를 목적으로 하고 있다.

다음으로 軍鋪는 궁성 밖이나 성 위에 순라군이 머물던 곳을 말하며, 『조선왕조실록』에 모두

15건이 등장한다.

8) 임성준, 2001, 『北韓山城 內 建築物의 配置 및 空間構成에 관한 硏究』,홍익대학교대학원 석사논문.

9) 서울역사박물관, 2009, 『남산봉수대지 발굴조사보고서』.

64 노태호