Page 61 - 오산학 연구 4집

P. 61

상지에서 가장 늦은 시기에 해당한다. 이와 같은 건물지의 성격을 軍鋪로 추정하고 있으며, 이

와 같은 군포는 일종의 초소 개념으로 보고되고 있다. 『重訂 南漢志』에 따르면 당시 남한산성에

는 125개소가 건립되어 있었던 것으로 알려져 있다. 또한 이와 같은 군포 시설은 2~3칸 정도의

소규모 건물로써 군포 좌우측에는 소금이나 숯 등을 매납하였다고 한다. 이를 통해 볼 때 『重訂

南漢志』가 작성된 1848년까지는 남한산성에 군포 시설이 존속했을 가능성이 크다.

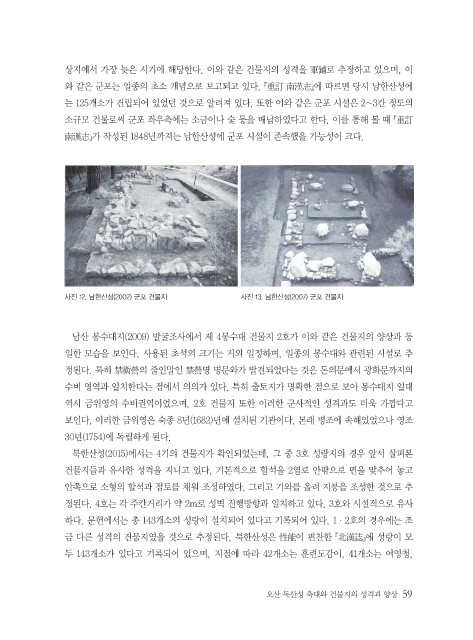

사진 12. 남한산성(2002) 군포 건물지 사진 13. 남한산성(2007) 군포 건물지

남산 봉수대지(2009) 발굴조사에서 제 4봉수대 건물지 2호가 이와 같은 건물지의 양상과 동

일한 모습을 보인다. 사용된 초석의 크기는 거의 일정하며, 일종의 봉수대와 관련된 시설로 추

정된다. 특히 禁衛營의 줄인말인 禁營명 명문와가 발견되었다는 것은 돈의문에서 광화문까지의

수비 영역과 일치한다는 점에서 의의가 있다. 특히 출토지가 명확한 점으로 보아 봉수대지 일대

역시 금위영의 수비권역이었으며, 2호 건물지 또한 이러한 군사적인 성격과도 더욱 가깝다고

보인다. 이러한 금위영은 숙종 8년(1682)년에 설치된 기관이다. 본래 병조에 속해있었으나 영조

30년(1754)에 독립하게 된다.

북한산성(2015)에서는 4기의 건물지가 확인되었는데, 그 중 3호 성랑지의 경우 앞서 살펴본

건물지들과 유사한 성격을 지니고 있다. 기본적으로 할석을 2열로 안팎으로 면을 맞추어 놓고

안쪽으로 소형의 할석과 점토를 채워 조성하였다. 그리고 기와를 올려 지붕을 조성한 것으로 추

정된다. 4호는 각 주칸거리가 약 2m로 성벽 진행방향과 일치하고 있다. 3호와 시설적으로 유사

하다. 문헌에서는 총 143개소의 성랑이 설치되어 있다고 기록되어 있다. 1·2호의 경우에는 조

금 다른 성격의 건물지였을 것으로 추정된다. 북한산성은 性能이 편찬한 『北漢誌』에 성랑이 모

두 143개소가 있다고 기록되어 있으며, 지점에 따라 42개소는 훈련도감이, 41개소는 어영청,

오산 독산성 축대와 건물지의 성격과 양상 59