Page 35 - 오산학 연구 4집

P. 35

지 않아 비교하기 어렵지만 특정 시점을 기준으로 나타난다.

12)

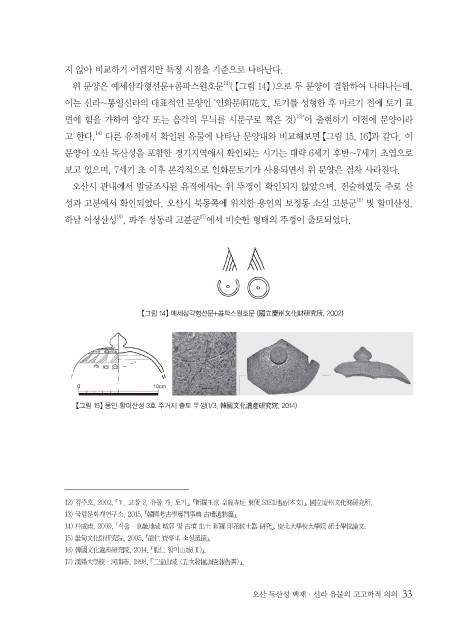

위 문양은 예세삼각형선문+콤파스원호문 ( 【그림 14】 )으로 두 문양이 결합하여 나타나는데,

이는 신라~통일신라의 대표적인 문양인 ‘인화문(印花文, 토기를 성형한 후 마르기 전에 토기 표

13)

면에 힘을 가하여 양각 또는 음각의 무늬를 시문구로 찍은 것) ’이 출현하기 이전에 문양이라

14)

고 한다. 다른 유적에서 확인된 유물에 나타난 문양대와 비교해보면 【그림 15, 16】과 같다. 이

문양이 오산 독산성을 포함한 경기지역에서 확인되는 시기는 대략 6세기 후반~7세기 초엽으로

보고 있으며, 7세기 초 이후 본격적으로 인화문토기가 사용되면서 위 문양은 점차 사라진다.

오산시 관내에서 발굴조사된 유적에서는 위 뚜껑이 확인되지 않았으며, 전술하였듯 주로 산

15)

성과 고분에서 확인되었다. 오산시 북동쪽에 위치한 용인의 보정동 소실 고분군 및 할미산성,

16)

17)

하남 이성산성 , 파주 성동리 고분군 에서 비슷한 형태의 뚜껑이 출토되었다.

【그림 14】 예세삼각형선문+콤파스원호문 (國立慶州文化財硏究所, 2002)

【그림 15】 용인 할미산성 3호 주거지 출토 뚜껑(1/3, 韓國文化遺産硏究院, 2014)

12) 김주호, 2002, 「Ⅴ. 고찰 2. 유물 가. 토기」, 『新羅王京 皇龍寺址 東便 S1E1地區(本文)』, 國立慶州文化財硏究所.

13) 국립문화재연구소, 2015, 『韓國考古學專門事典 古墳遺物篇』.

14) 朴成南, 2009, 「서울·京畿地域 城郭 및 古墳 出土 新羅 印花紋土器 硏究」, 慶北大學校大學院 碩士學位論文.

15) 畿甸文化財硏究院, 2005, 『龍仁 寶亭里 소실遺蹟』.

16) 韓國文化遺産硏究院, 2014, 『龍仁 할미山城(Ⅱ)』.

17) 漢陽大學校·河南市, 1998, 『二聖山城 <五次發掘調査報告書>』.

오산 독산성 백제·신라 유물의 고고학적 의의 33