Page 272 - 오산학 연구 1집

P. 272

어려운 것이나, 굿의 노정기, 법수, 차서 목구멍 쓰는 법 등을 자세히 배울 수 있었다. 특히 도

당굿의 근원인 순 임금의 딸 아황과 여영에게서 굿을 터득한 것을 익히고, 선무당의 차서인 부

정굿, 시루 비는 말, 시루청배, 제석굿, 제석청배 등도 아울러 익혔다.

이용우는 30세 무렵에 다시 창극단을 따라 나서는 한편, 틈틈이 당굿에도 참석하였다. 특히

그의 음악이 이름나기 시작해서 지방에서 부르면 나가고, 거기에 나가서 더욱 재주를 연마하

게 된다. 주로 경사가 있는 집, 환갑 집, 도당굿판, 집굿 등에 이름을 날리게 되었다.

이용우는 만혼을 해서 슬하에 3남 2녀를 두었다. 이용우는 대단한 정력가였다. 전문적인 낚

시꾼이고 밤(불밤)을 새워서 몇 시간씩 굿을 할 정도였다. 그러나 그는 88세인 1987년에 안성

근처의 저수지에 다녀오다가 교통사고로 세상을 떴다. 충분한 조사도 이루어지지 않은 상태에

서 그의 굿을 규모 있게 파악하지 못하여 가장 아쉬울 따름이다.

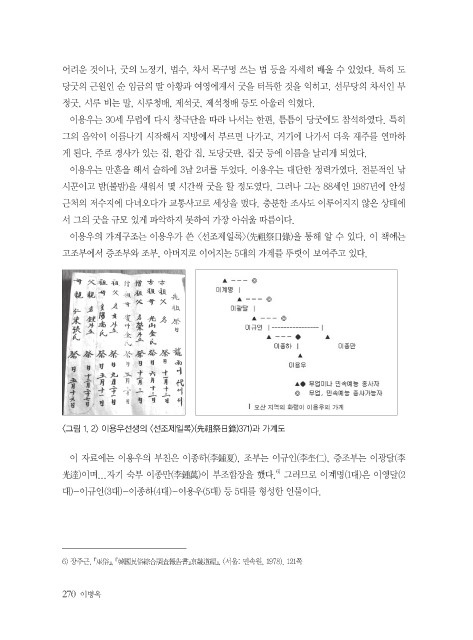

이용우의 가계구조는 이용우가 쓴 <선조제일록>(先祖祭日錄)을 통해 알 수 있다. 이 책에는

고조부에서 증조부와 조부, 아버지로 이어지는 5대의 가계를 뚜렷이 보여주고 있다.

<그림 1, 2> 이용우선생의 <선조제일록>(先祖祭日錄)371)과 가계도

이 자료에는 이용우의 부친은 이종하(李鍾夏), 조부는 이규인(李奎仁), 증조부는 이광달(李

6)

光達)이며...자기 숙부 이종만(李鍾萬)이 부조합장을 했다. 그러므로 이계명(1대)은 이영달(2

대)-이규인(3대)-이종하(4대)-이용우(5대) 등 5대를 형성한 인물이다.

6) 장주근, 「巫俗」, 『韓國民俗綜合調査報告書』京畿道編』, (서울: 민속원, 1978). 121쪽

270 이병옥