Page 309 - 오산학 연구 1집

P. 309

15세부터 20대까지는 광무대, 단성사를 비롯한 전국을 무대로 유랑하며 소리를 하였고 22

세 무렵에는 잽이로서 도당굿에 참여했다. 이후 숙부인 이종만(李鍾萬)에게서 6년 동안 도당

굿에 필요한 춤과 소리, 장단, 마달(문서), 굿의 진행 절차 등을 본격적으로 배우면서 도당굿의

화랭이로 거듭나게 되었다. 이용우는 슬하의 자식들이 무업을 잇지 않아 대물림할 수 없었다.

그래서 도당굿을 팔순을 넘기고도 멈추지 않고 부천의 조한춘(趙漢春)과 수원의 오수복(吳壽

福)과의 공연을 하면서 뛰어난 재능을 인정받았다.

그는 재능을 전승할 목적으로 중요무형문화재를 신청하였으나 지정되지 못하고 1987년 88

세로 안성인근의 저수지에서 교통사고로 세상을 떠나니 경기도당굿의 마지막 화랭이 이용우

의 세습 무가는 가계로의 전승을 잇지 못하고 조한춘, 오수복으로 이어져 중요무형문화재로

지정되게 되었다. 오산의 도당굿은 이용우의 영면과 함께 오산에서 자취를 감추게 되었다.

이용우는 대표적인 도당굿의 화랭이였는데 도당굿에서 화랭이가 가장 중요하게 취급하는

군웅노정기나 뒷전은 그가 도맡아 연행하였다. 또한 이용우는 판소리, 대금, 꽹과리 춤 등에도

능숙한 명인이었는데 이는 그가 전통적인 세습무가의 출신이었기 때문이라 하겠다. 이용우의

집안 내력은 일제강점기에 일본의 학자인 적송지성(赤松智城)과 추엽륭(秋葉隆)에 의해 조사

되면서 알려지게 되었는데 이용우의 가계는 다음과 같다.

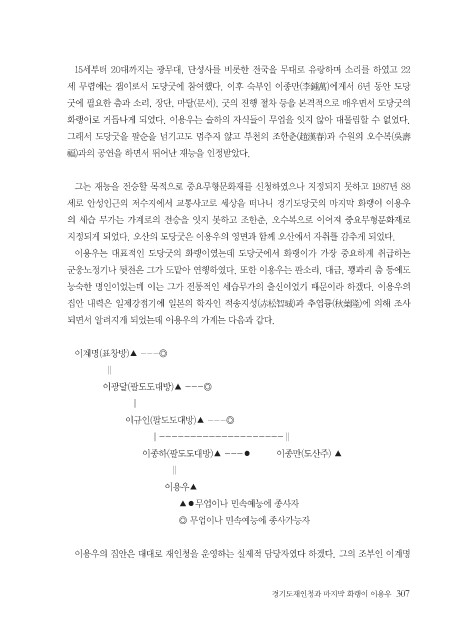

이계명(표창방)▲ ---◎

∥

이광달(팔도도대방)▲ ---◎

∥

이규인(팔도도대방)▲ ---◎

∥--------------------∥

이종하(팔도도대방)▲ ---● 이종만(도산주) ▲

∥

이용우▲

▲●무업이나 민속예능에 종사자

◎ 무업이나 민속예능에 종사가능자

이용우의 집안은 대대로 재인청을 운영하는 실제적 담당자였다 하겠다. 그의 조부인 이계명

경기도재인청과 마지막 화랭이 이용우 307